The Folklore Society of Nagano Prefecture since 1971

The Folklore Society of Nagano Prefecture since 1971

| 長野県民俗の会は、 昭和46年に結成され、これまで活動を積み重ねてきております。その目的とするところは、郷土長野県の生活と民俗とを見直し、全国的な視野から民俗学研究を進めることにありました。以来現在まで、各地の調査を実施するとともに、研究会を開催し、機関紙・誌・書籍を発行しています。 |

事務局

399-7104 長野県安曇野市明科七貴六五三五ー五 巻山 圭一 方

郵便振替 00520-3-13657 長野県民俗の会

info@nagano-minzoku.chu.jp

|

|

|

| 長野県民俗の会第二四一回例会のご案内(2024年7月) | |

| 下記により、第二四一回例会を開催します。 一 日時 令和六年七月二八日(日) 一〇時~(集合:豊科公民館) 二 会場 午前 安曇野市 豊科公民館(安曇野市豊科四二八九一一) 午後 安曼野市豊科鄉土博物館(安曇野市豊科四二八九一八) 三 内容 午前 研究発表「食文化と食生活と」 午後 古地図(江戸時代の組絵図)解説 四 その他 詳細は決まり次第お知らせします。 五 問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 長野県民俗の会第二四〇回例会のご案内(2024年4月) | |

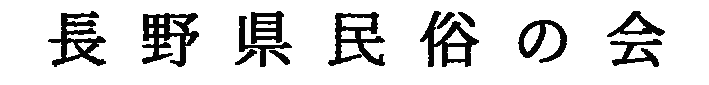

| 下記により、第二四〇回例会を開催します。 称津東町歌舞伎見学会 一日時 令和六年四月二九日(月・祝) 一〇時~一四時(集合:祢津公民館) 二会場 祢津東町日吉神社歌舞伎舞台(東御市祢津一三四八) 三内容 平成二九年春の例会で石尊の納め太刀を見学した、東御市祢津東町日吉神社の境内に残る廻り舞台を使った地老居を見学します。 四その他 •当日は日吉神社周辺に臨時駐車場が設けれますのでご利用ください(無料)。 •昼食は各自持参でお願いします。 •例会初めに資料を配布した後は各自自由に見学ください。 五 問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

地図 (臨時駐車場は昨年の情報です) |

|

|

|

|

| 長野県民俗の会総会開催のお知らせ | |

| 令和五年度長野県民俗の会総会を下記の通り開催します。 1.期 日 令和6年2月23日(金祝) 2.会 場 松本市中央公民館・Mウィング文化センター 四階会議室四の一 3.内 容 〔総会〕午後1時30分~ (1)令和四年度事業報告・令和五年度事業中間報告 (2)令和四年度会計報告・監査報告・令和五年度会計報告・監査報告 (3)令和六年度事業計画 (4)令和六年度予算案 〔公開記念講演〕 演題 「農と社会~Uターンして知った農業の役割~」 講師 村上 研志氏 (MGプレス記者) その他 ・ご来場はなるべく公共交通機関をご利用ください。 ・Mウィング北棟駐車場は有料です。 問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 長野県民俗の会第二三九回例会のご案内(2024年2月) | |

| 下記の通り長野県民俗の会例会を開催します。 一 日時 令和六年二月三日(土)午後一時三〇分~午後四時頃 二 集合 午前一〇時 明科公民館2階会議室 〒399-7102 長野県安曇野市明科中川手6824−1 三 内容 ○研究報告 「明科の民俗」 巻山圭一氏 ○研究発表 「民俗地図研究」 福澤昭司氏、三石稔氏、小原稔氏 ○その他 無料駐車場があります .問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 長野県民俗の会第二三八回例会のご案内(2023年11月) | |

| 第二三八回例会は、松本市の国宝松本城南側の市街地、松本城の三の丸を中心としたエリアで開催します。午前中は、一〇月七日(土)に開館する松本市立博物館常設展示の見学。昼食後、午後は清泉女子大学非常勤講師の太田真里氏の発表と民俗地図研究会の地図報告を予定しています。 一 日時 令和五年一一月一八日(土)午前一〇時~午後四時頃 二 集合 午前一〇時 松本市立博物館【長野県松本市大手三丁目二番二一号】 三 内容 ○午前一〇時~一一時三〇分 松本市立博物館常設展示見学 ○午前一二時~ 昼食 上土ふれあいホール【長野県松本市大手四丁目八の一五】 ○午後一時三〇分~三時〔発表・質疑応答〕「松本平御柱祭の木遣り考(仮)」太田真里氏 清泉女子大学非常勤講師 〇午後三時~四時 民俗地図研究会 地図報告 (各々民俗地図を一枚作成のこと) 四 その他 入館料は各自で負担となります。大人五〇〇円 ・.問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 長野県民俗の会第二三七回例会のご案内(2023年8月) | |

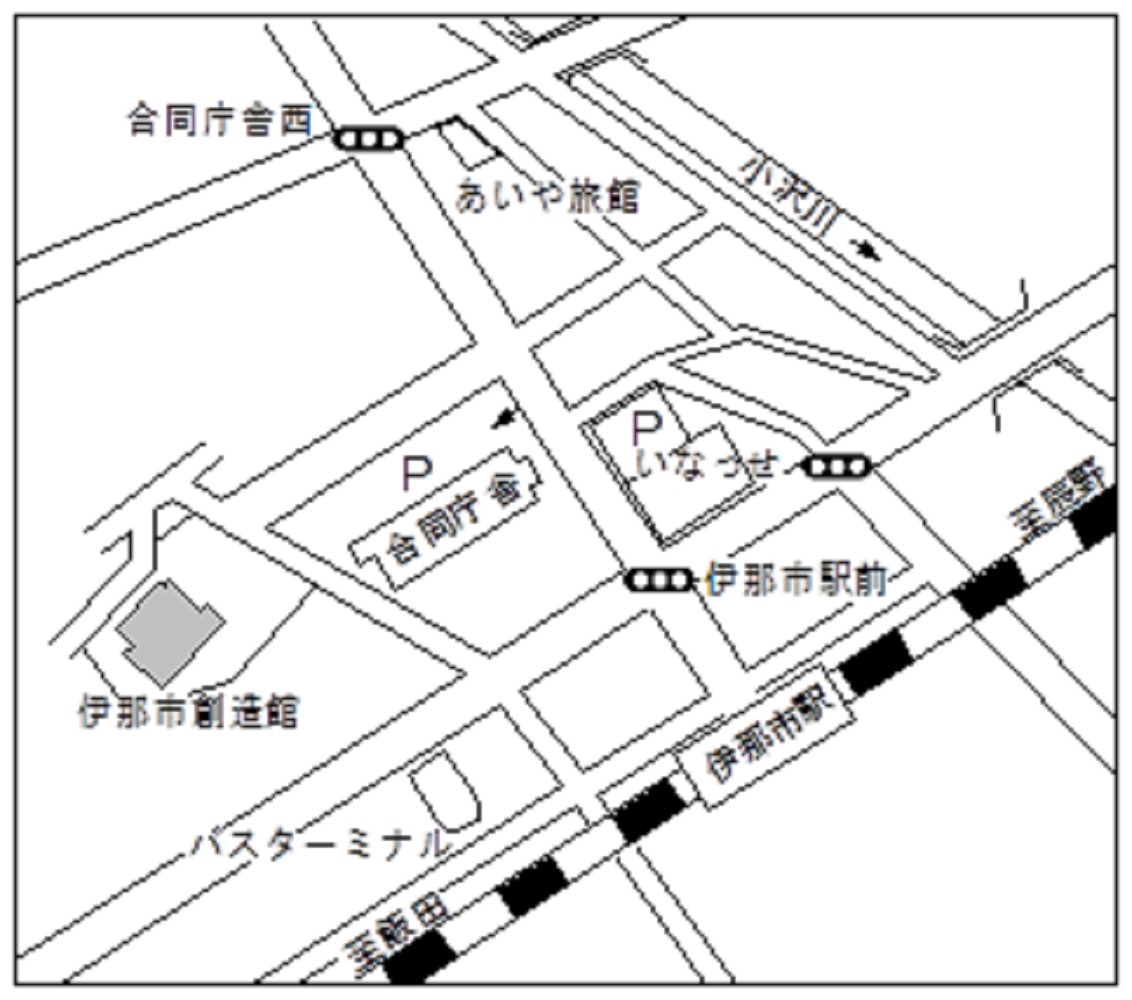

一 日時 令和五年八月五日(土)午後二時~六日(日)午前七時 二 集合場所 伊那市荒井三五二〇番地 伊那市創造館体験学習室1 三 日程・内容 八月五日 〔発表〕 午後二時~四時 〇「民俗地図という発想―ものつくり行事を例にして―」安室知氏 午後四時~五時 〇質疑応答 八月六日 〔見学〕 午前四時~七時 〇伊那市美篶七八一四―二 「六道地蔵尊仏迎え」 四 その他 今例会は宿泊例会となります。一日目は民俗地図作成方法について安室知氏より発表いただき、二日目は早朝に六道地蔵尊の仏迎えを見学します。宿泊場所は伊那市荒井三三七三―一「あいや旅館」(位置図参照)を予定しています。宿泊例会ですので、事前に例会担当まで申し込みください。なお、一日目、二日目別々の参加も受け付けますが、いずれの場合も事前に申し込みください。申し込みされた方へ駐車場や宿泊案内を送付いたします。申し込み締め切りは、七月二八日(金)までとしますが、なるべく早く申込みいただけるようお願いします。 ・.問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

|

|

| 長野県民俗の会第二三六回例会のご案内(2023年7月) | |

| 「戸隠の竹細工について」 今回の例会では、長野市戸隠で行われている竹細工づくりについて見学や報告を予定しております。詳しい内容につきましては未定のため、次号でご案内いたします。集合時間と場所のみお知らせいたします。次のとおりです。 一 日時 令和五年七月三十日(日) 十時~ 二 集合場所 長野市立博物館 長野市小島田町一四一四 三 内容 長野市立博物館の企画展示「〝丈夫で美しい〟―戸隠の竹細工とくらし―」の見学、長野市で行う調査の報告、職人による実演の報告、もしくは現地での聞き取りなどを予定 四 その他 ・参加人数を把握したいため、参加予定の方は、長野市立博物館の樋口までご連絡をお願いします。 ・事前申し込みいただいた方については、博物館入館料は長野県民俗の会で支払います。 問い合わせ先 長野市立博物館 026-284-9011(代) 樋口 |

|

|

|

|

| 長野県民俗の会第二三五回例会のご案内(2023年5月) | |

|

第二三五回例会では、安曇野市豊科郷土博物館主催の企画展「わたしの野良着」の見学と同展講演会の聴講を計画しました。午前中は、企画展担当者が同展の展示案内をします。同展では、主に安曇野の戦後の野良着の変遷をとおして、暮らしや人々の意識の変化を読み解きます。

昼食後、豊科公民館(博物館南西に隣接)に移動し、午後一時三〇分より福澤昭司氏による企画展講演会「仕事着から見た人々の暮らし」を聴講します。

一 日時 令和五年五月二〇日(土)午前一〇時〜午後三時 二 集合 午前一〇時 豊科郷土博物館(長野県安曇野市豊科四二九八-八) 【安曇野IC下車し西進、安曇野日赤 手前左折し南進、イオンの裏側】 三 内容 ○午前一〇時〜一一時三〇分 豊科郷土博物館春季企画展「わたしの野良着」展示見学 ○午前一二時〜 昼食(食事後企画展見学) ○午後一時三〇分〜三時 企画展講演会 「仕事着から見た人々の暮らし」福澤昭司氏 四 その他 五 入館料百円は会で負担します。 ・.問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 第二三四回例会の案内(2023年2月) | |

| 一 日 時 令和五年二月一一日(土)午前一〇時~午後三時三〇分 二 集合場所 高遠町歴史博物館 伊那市高遠町東高遠四五七 三 内 容 午前一〇時~「高遠だるま市見学」(鉾持神社記念祭)(任意) 午後一時~ 高遠町歴史博物館見学 午後一時三〇分~「高遠だるま市について」 午後二時~三時三〇分 「長野県民俗地図を作る」 長野県民俗地図研究会 四 連絡先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 第二三三回例会の案内(2022年12月) | |

| 今回は岡谷蚕糸博物館で近代の長野を支えた蚕糸業の様子について学びます。 一 日 時 令和四年一二月一七日(土)午前一〇時~午後三時 二 集合場所 岡谷蚕糸博物館入口 三 内 容 午前一〇時~正午 講話「岡谷の蚕糸業の歴史とシルクの魅力」 高林千幸館長 常設展見学 正午~午後一時 昼食(各自) 午後一時~二時 企画展「岡谷旅行案内~鳥瞰図で巡る糸都岡谷~」見学 午後二時~三時 情報交換・解散 四 その他 入館料は民俗の会が持ちますので参加希望の方は事前に連絡先までお申し込み下さい。 五 連絡先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 長野県民俗の会総会開催のお知らせ | |

| 下記の通り令和四(二〇二二)年度総会を開催します。会場は例年と異なりますので、ご注意ください。 一 期日 一一月二六日(土) 一三時三〇分から一六時三〇分 二 会場 松本市中央公民館・Mウィング文化センター四階会議室四の一 (松本市中央一の一八の一) 電話 0263-32-1132 三 内容 ○議事 (1)令和三年度事業報告・令和四年度事業 中間報告 (2)令和三年度会計報告・監査報告・令和四年度予算確定案・令和四年度会計中間報告 (3)令和五年度事業計画 (4)令和五年度予算案 (5)その他 四 記念講演会 演題 「民俗地図の可能性⎯『餅なし正月』から読む生活維持戦略と主食⎯」 講師 安室 知氏 (神奈川大学日本常民文化研究所所長) ○総会終了後の懇親会は、今回行いません。 ○問合せ先 長野県民俗の会事務局 ※駐車場はMウィング北棟駐車場をご利用ください。駐車場入口は女鳥羽川沿いです。1台につき三〇分以内ごとに一五〇円かかります。 |

|

|

|

|

| 第二三二回例会のご案内(2022年10月) | |

| 本棟造り民家の見学 松本平・安曇平を中心に、県の中信から南信にかけて分布する本棟造り民家は、国内でもこの地域だけに分布する切妻妻入りの特色ある民家です。母屋の柱、壁、屋根材料の全てに木材が使われ、一般に見られる茅葺寄棟造りの民家とは造りが違います。こうした特色を持つ本棟造り民家について、見学を通して分布や造りについて学びたいと思います。いずれも重要文化財である松本市内田の馬場家住宅を中心にして、鉢伏山麓沿いから善知鳥峠越えの小野宿にいたる本棟造り民家を見て回る計画です。 今回八十二文化財団が主催する民俗学講座の見学会ですが、長野県民俗の会・信濃史学会が後援してともに研修を深めますので、今までなかなか見学の機会がなかった方も、ぜひご参加ください。 なお会員以外で参加される方は、八十二文化財団にお問合せください(026―224―0511)。 一 日 時 令和四年一〇月一日(土) 午前九時三〇分~午後三時三〇分 二 場 所 松本市内田三五七―六 ℡0263―85―5070 三 内 容 〇 午前九時三〇分~ 馬場家駐車場集合〈八十二文化財団参加者と合流、受付〉 〇 午前九時四〇分~ 「馬場家住宅の保存活動」 窪田雅之氏(前馬場家住宅館長) 「松本平の本棟造り民家について」 多田井幸視氏(信濃史学会理事・長野県民俗の会会員) 「馬場家住宅の見学」解説:宮下慶祐学芸員 午前十二時~ 昼食(馬場家住宅にて仕出し弁当を取る) 〇 午前十二時三〇分~ 馬場家出発 〇 午後一時~ 塩尻市堀之内 堀内家住宅見学 解説 堀内健氏奥様 〇 午後二時一〇分~ 辰野町小野宿小野家住宅(問屋)と小澤家住宅(油や) 解説 辰野町教育委員会・保存会長小野氏 〇 午後三時三〇分 小野宿で解散 (馬場家住宅駐車場まで戻る。) ※1 今回の見学会は、八十二文化財団の参加者はバスでの移動となりますが、移動先の駐車場が狭いため、長野県民俗の会と信濃史学会会員は馬場家駐車場に車を留め、移動時は相乗りで向かい、解散後は馬場家駐車場まで戻るのでご承知おきください。 ※2 昼食が近くで取れないため、希望者は千円程度の仕出し弁当を注文します。 ※3 相乗り人数・弁当注文有無がありますので、参加者は必ず下記あて連絡をお願いします。 ※4 申し込み締め切り日 九月二〇日(火) ※5 馬場屋敷の入館料は、会員分は当会で負担します。 ・.問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 「松本市梓川真光寺の庚申掛け軸調査実施のお知らせ」 | |

| 「松本市梓川真光寺の庚申掛け軸調査実施のお知らせ」 今年の春に行いました松本梓川真光寺所蔵の庚申講掛け軸調査 の2回目を下記の日程で実施します。参加希望の方は事務局までご連絡ください。 記 1日時 7月30日(土)午前10時〜午後3時頃 2集合 真光寺駐車場 3持物 筆記用具、弁当、カメラ、パソコン(持ってこられれば) ・.問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 第二三一回例会のご案内(2022年8月) | |

| 第二三一回例会では、二つの研究報告を計画しました。 午前中は、自然資源を利活用した伝統的な暮らしと生物多様性保全との関わりについて、現状と課題、さらにはその文化の発信について、浦山佳恵さんから報告・提案していただきます。 午後は、現在編纂中の安曇野市誌の調査・執筆の中で小原稔さんが実践しているGIS(地理情報システム(GIS:Geographic Information System)を活用した民俗調査の方法についてお話いただきます。 昼食後、午後一時から三〇分、安曇野市豊科郷土博物館で開催中の展覧会「安曇野の戦争」の展示解説を原明芳館長よりお聞きします。 一 日時 令和四年八月六日(土)午前一〇時から三時 二 集合 午前一〇時 豊科郷土博物館(長野県安曇野市豊科四二九八-八) 【安曇野IC下車し西進、安曇野日赤 手前左折し南進、イオンの裏側】 三 内容 ○午前一〇時から 研究報告 「長野県生き物文化レッドリストの作成について」浦山佳恵氏 ○午前一二時から 昼食(食事後企画展見学) ○午後一時三〇分から三時 研究報告 「民俗学でGISソフトを使ってみる」小原稔氏 四 その他 ➀入館料百円は、民俗の会で負担します。 ②昼食は、博物館付近の飲食店を計画しています。食事後、博物館職員の案内で企画展を見学する予定です。 ・.問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 第二三〇回例会のご案内(2022年5月) | |

| 「善光寺町周辺の祭礼関係資料についてー善光寺御開帳関連展示からー」 今年は、飯田お練り祭り、善光寺御開帳、諏訪御柱祭と、長野県内で大きな行事が続いています。現在はコロナ禍で参加人数の制限等がありますが、こうした行事ではこれまで、神事等に加え、人を多く集め、見る人を楽しませる工夫がなされてきました。人を集める行事・見て楽しむ文化についての特別展「御開帳 めくるめく ミル ミラレル ミセル」が長野市立博物館で開催されます。その準備過程では、善光寺周辺で行われた祭礼にかかわる新出の資料が発見されました。今回の例会では、特別展示と新出の資料を見学し、近代~現代の善光寺周辺の祭礼について見ていきたいと思います。また、御開帳にあわせて行われることになった、令和四年度のながの祇園祭についても触れ、人を集める行事、特に祭礼をコロナ禍で行うことについても考えたいと思います。 一 日時 令和四年五月二八日(土) 二 場所 長野市立博物館 長野市小島田町一四一四(川中島古戦場史跡公園内) 三 内容 一〇時三〇分~一二時 長野市立博物館特別展示見学 一二時~一三時 昼食 一三時~一五時 昭和三五年お先乗り資料の内、特別展未陳列資料の見学 妻科神社祭礼絵馬について 令和四年度御開帳とながの祇園祭 四 その他 ・参加人数を把握したいため、参加予定の方は、長野県民俗の会事務局までご連絡をお願いします。 ・事前申し込みいただいた方については、博物館入館料は長野県民俗の会で支払います。 ・.問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 臨時調査のご案内(2022年4月) | |

| 松本市梓川真光寺の庚申掛軸調査のお知らせ 昨年夏に見学しました真光寺の庚申掛軸について、下記の日程で調査をさせていただけることになりました。参加希望の会員の方は下記担当まで事前にご連絡ください。 記 1.日時 4月16日(土) 午前10時から午後3時 2.集合場所真光寺駐車場 3.持ち物 筆記用具、ノート、写真、弁当 4.問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| 第二二九回例会のご案内(2022年3月) |

|

昨年末に発行された『長野県民俗の会会報』四四号で、福澤昭司氏から県内の民具研究の現状について、それを担う地域の博物館の現状に対する厳しい指摘がありました。すなわち長野県は「地方博物館が全国有数の数あるとしても、そこにはほとんど学芸員が配置されず、一度展示したらそのまま物置化するような状態ですから、何がこの地で意味がある物か理解されていない」状態のまま時が過ぎ、現在では「各地の歴史民俗博物館は、閉館か良くても土日だけ開館して収蔵庫化し、個々の資料のデータを受け入れの時に整えてありませんから、資料は完全にガラクタ化してしまいました。」というものです。博物館の現状を知る者にとって、まさに正鵠を射た指摘だと思われます。 ではそのようにガラクタ化していく民具を私たちは今後どのように地域の資料として復活させ生かしていくことができるでしょうか。今例会では明治時代、松山犂を発明し広く普及させた松山原造の関係資料と農具を展示する公益財団法人松山記念館の見学と、明治期の農具の研究を進めてこられた記念館学芸員の田中壽子氏のお話を足掛かりにして、その方策を考える場にしたいと思います。 一 日 時 三月一九日(土)午前一〇時~午後三時 二 集 合 午前一〇時 松山記念館駐車場(上田市塩川2874-1) 三 内 容 午前一〇時~一一時 松山記念館見学 午前一一時~正 午 「松山記念館での民具研究」(仮題) 松山記念館学芸員 田中壽子氏 正午~午後一時 (昼食) 午後一時~一時半 報告「記年銘民具からわかること」細井雄次郎 午後一時半~三時 討議「県内の民具研究の現状について」 (問題提起)田中・細井 四 問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| ■ | 長野県民俗の会総会開催のお知らせ |

| 令和三(二〇二一)年度総会を開催します。会場が例年と異なりますので、ご注意ください。 一 期日 一一月二七日(土) 一三時三〇分から一六時 二 会場 松本市山と自然博物館(アルプス公園内) (松本市蟻ケ崎二四五五-一) 電話 〇二六三-三八-〇〇一二 三 内容 ○議事 (1)令和二年度事業報告・令和三年度事業 中間報告 (2)令和二年度会計報告・監査報告・令和三年度予算確定案・令和三年度会計中間報告・令和三年度補正予算案 (3)令和四年度事業計画 (4)令和四年度予算案 (5)その他 四 その他 ○総会終了後の懇親会は、今回行いません。 ○問合せ先 長野県民俗の会事務局 |

|

|

|

|

| ■ | 第二二八回例会のご案内(2021年12月) |

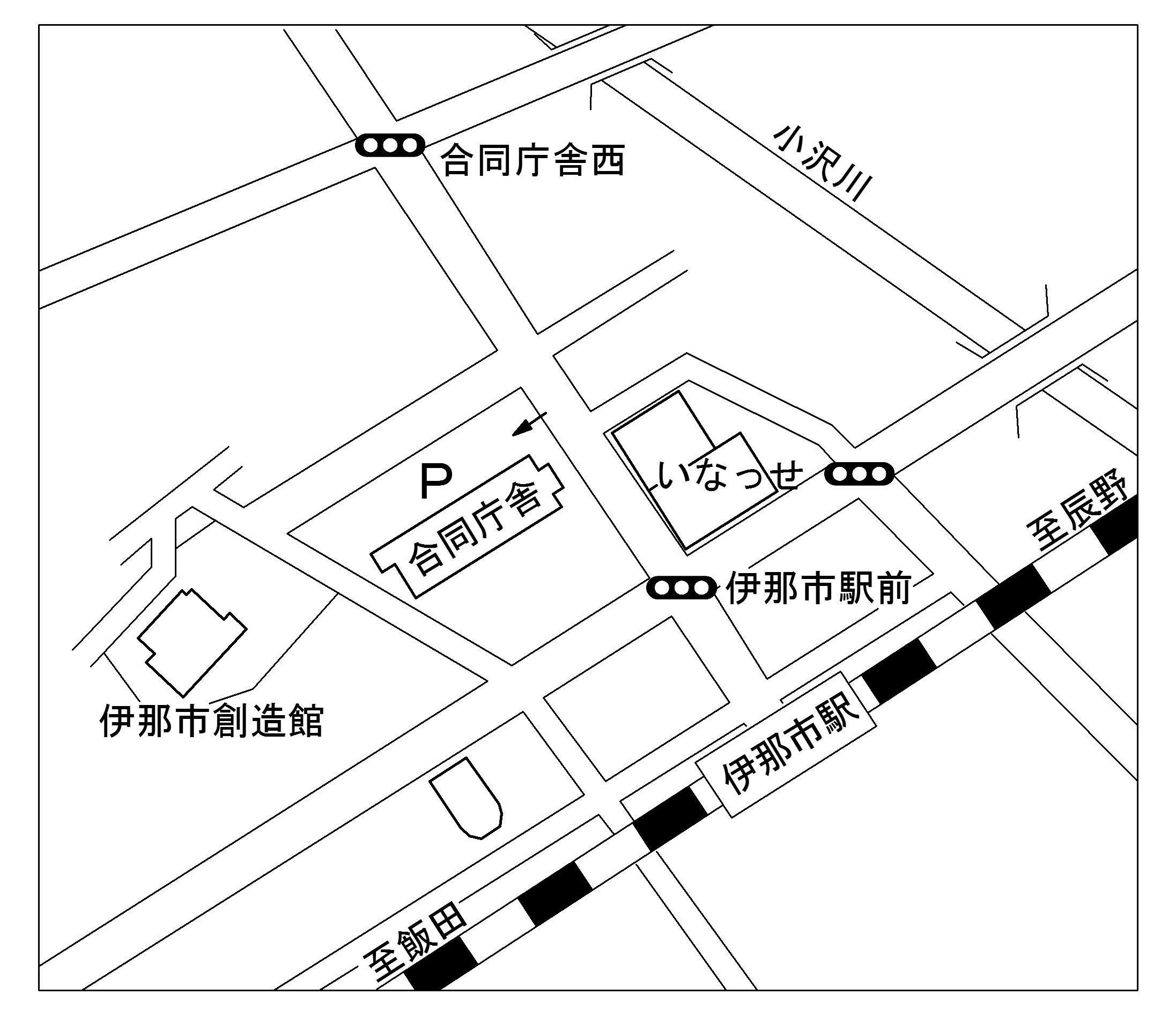

| 一 日時 令和三年一二月一八日(土) 二 集合場所 伊那市荒井三四九七伊那合同庁舎駐車場 三 日程・内容 〔見学〕 午前九時~一○時 「ザザ虫捕り」(天竜川河川敷) 午前一○時~一二時 「伊那市内自然石道祖神」 午後一時三○分~三時 「伊那市美篶上川手篶竹細工」 四 その他 ○ザザ虫捕りの見学を行うため、開始時間が早くなります。また、川の中での見学となるため、長靴を持参ください。当日までザザ虫捕りの場所が確定しないため、伊那合同庁舎集合としました。おおよその人数を把握したいため、参加希望者は前日までに事務局まで連絡ください。 四 問い合わせ先:参加希望の方は、事務局までメールでご連絡をお願いします。 五 地 図 |

|

|

|

| ■ | 第二二七回例会のご案内(2021年10月) |

| 「鬼無里・小川地域の道祖神碑巡り」 先年当会で発行した『長野県道祖神碑一覧』をみると、県内の道祖神碑の形態にはさまざまなバリエーションが見られることがわかります。そのなかで繭玉型の石や五輪塔の頭の部分(空輪)を道祖神とすることが多い鬼無里・小川地域の道祖神碑を巡る見学会を企画しました。 気候が良くなる秋の一日を道祖神碑巡りに充ててみてはいかがでしょうか。 一 日 時 十月二日(土)午前一〇時~正午 二 集 合 午前一〇時 鬼無里ふるさと資料館駐車場(長野市鬼無里1659) 三 内 容 集合場所で乗り合わせのうえ、正午まで各所の道祖神碑を巡っていきます 四 問い合わせ先:参加希望の方は、事務局までメールでご連絡をお願いします。 五 地 図 |

|

|

|

| ■ | 催し物案内(2021年10月) |

| 今年の一〇月に国営アルプスあづみの公園で、民俗文化映像研究所の「からむしと麻」の上映と、県内各地でからむし栽培に取り組んでいる人たちとの交流会が開催されます。交流会の詳細は左記のようになります。ご興味のある方はぜひご参加ください。 記 「からむしと麻」上映と交流会 日 時 一〇月一六日(土)午前一〇時~午後三時 場 所 国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高地区中央口 あづみの学校多目的ホール 内 容 午前 講演会 講師 菅家博昭氏(会津学研究会代表) 映画「からむしと麻」上映 午後 交流会 参加費 一,〇〇〇円+あづみの公園入園料(大人四五〇円) お問い合わせ 国営アルプスあづみの公園 堀金・穂高管理センター TEL:0263(71)5511 |

|

| ■ | 第二二六回例会のご案内(2021年7月) |

|

「松本市梓川(旧南安曇郡梓川村)真光寺に集まる庚申掛軸見学会」 上野のお庚申さんとして松本・安曇平の人たちに親しまれている真光寺は、坂上田村麿が八面大王討伐祈願のため奉納した青面金剛を本尊仏とする曹洞宗寺院です。日本三大庚申の一つとも称せられ、周辺地域の庚申信仰の中心地となっているこの寺院では、活動を停止した庚申講から納められた道具を処分することなく大切に保管しており、その数は掛軸だけで二〇〇幅以上にものぼります。さらに現在も年に五、六件の申し入れがありその数は今後も確実に増え続けていくと思われます。 一 日 時 七月三十一日(圡)午前一〇時~正午 |

|

|

|

| ■ | 第二二五回例会のご案内(2021年5月) |

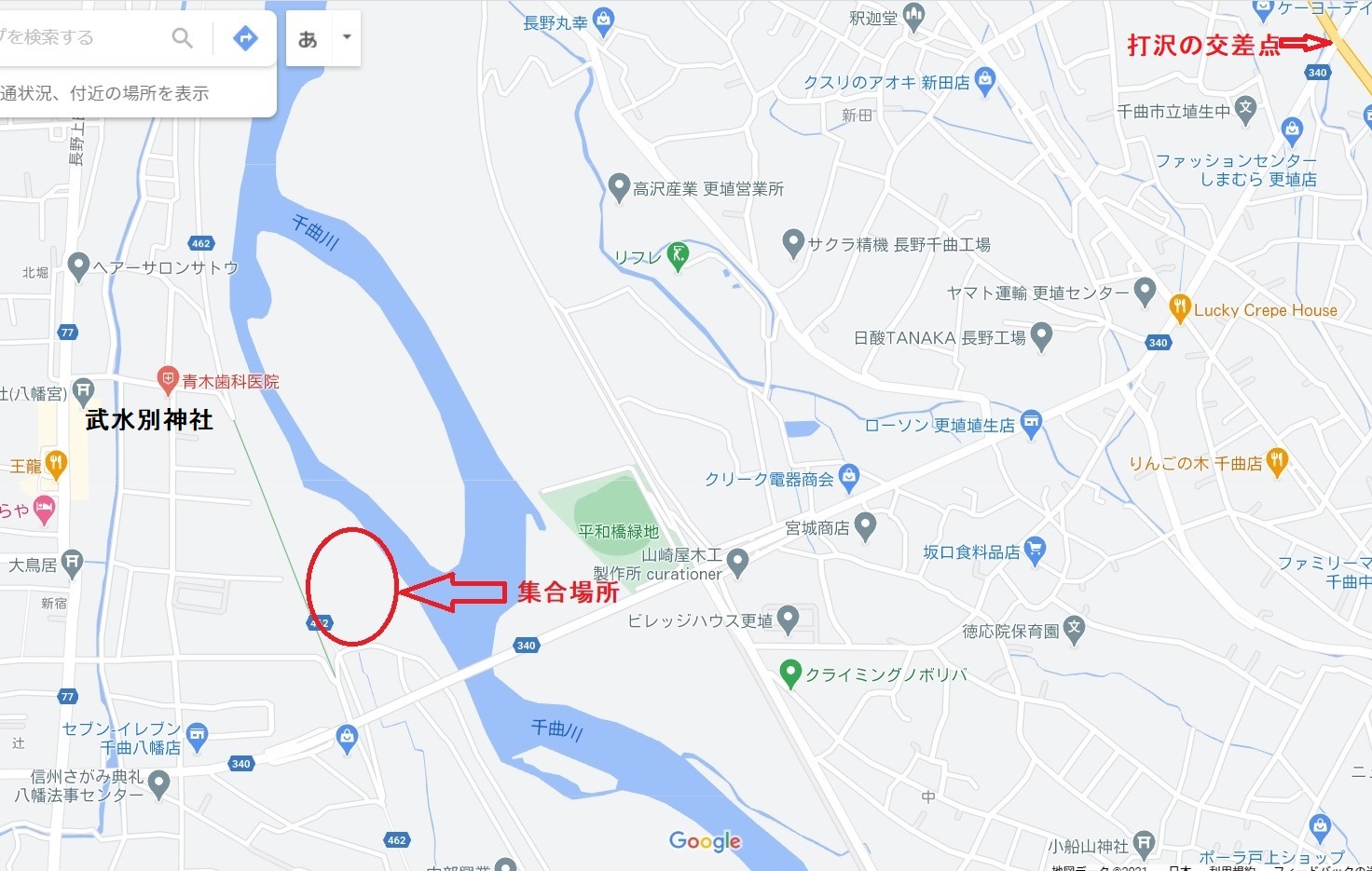

| 第二二五回例会のご案内 「千曲川の漁撈習俗見学」 近年では珍しくなった千曲川のつけば漁をはじめとした千曲川の漁労習俗をテーマに自然と人間の活動のかかわりについて学びます。 午前中は千曲川でのつけば漁の見学、午後は長野市立博物館所蔵の漁労具を展示した企画展を見学した後、安室知氏から漁労具を通した生業論・環境論について講演をいただきます。会員の皆様は奮ってご参加ください。なお今例会は八十二文化財団、信濃史学会との共催事業です。 一 日 時 令和三年五月八日(土) 一〇時~十六時 二 集合場所 午前一〇時 千曲市武水別神社近くの千曲川左岸、平和橋下流河川敷 三 内 容 午前一〇時~十一時半 つけば漁見学(小屋での説明↓投網実演↓焼魚試食) ※焼魚試食(一匹 四〇〇円ほど。希望者のみ事前に申し出る) 十二時~十三時 昼食(各自) 十三時~十三時五〇分 長野市立博物館企画展「千曲川の魚とり」見学 解説 樋口明里 十四時~十五時五〇分 講演会「海なし県の漁撈文化ーその先進性と現代性ー」 安室 知氏(神奈川大学教授・日本常民研究所所長) 十六時 終了 四 そ の 他 コロナ禍の折、マスク着用や三密を避けた対応を徹底しますが、皆様も体調管理等にご配慮いただきご協力をお願いいたします。 五 問い合わせ先:参加希望の方は、事務局までメールでご連絡をお願いします。 |

|

|

|

|

|

|

| ■ | 第二二四回例会のご案内(2021年4月) |

長野県民俗の会第二二四回例会のご案内 第二二四回例会では、安曇野市豊科郷土博物館主催の企画展「安曇野の外来動植物さんぽ~身近な自然から学ぶ~」の見学を計画しました。午前中は、同市牧の棚田にて身近な植物の観察会、午後は同展の観覧と展示解説をお聞きします。同展では、悪者のイメージが定着している外来種を、自然をとらえる一つの入口として、俯瞰した視点から展示しています。 自然観察会では、圃場整備されずに残る昔ながらの棚田と、身近に広がる外来種の対比をしながら、暮らしの変化についても考えてみたいと思います。 一 日時 令和三年四月二五日(日) 午前一〇時~午後二時 二 集合 午前一〇時 穂高牧公民館墓地側駐車場(安曇野市穂高牧497) 【県道二五号線 草深東交差点と烏川橋の間を西に入る】 豊科郷土博物館(長野県安曇野市豊科四二八九-八) 【安曇野IC下車、西進、安曇野日赤手前左折し南進、イオンの裏側】 三 内容 ○午前一〇時~一一時三〇分 穂高牧棚田にて植物観察会 ○午後一時~二時 安曇野市豊科郷土博物館企画展「安曇野の外来動植物さんぽ~身近な自然から学ぶ~」の見学 自然観察会及び展示解説 松田貴子氏(安曇野市豊科郷土博物館) 四 その他 ①昼食は、時間内に各自すませてください。 ②野外での活動ができる服装でお越しください。 ③博物館入館料は民俗の会で負担します。 問合わせ先:安曇野市豊科郷土博物館 宮本尚子まで ☎ 0263‐72-5672(代) |

|

|

|

|

|

|

| ■ | 『長野県民俗の会会報』投稿規定(令和三年三月改定)のお知らせ |

以下の規定により、会員の皆さんの投稿をお待ちしております。『長野県民俗の会会報』は会費によって行われる会活動の柱ですから、投稿されるには 既に会員であるか投稿会員となることが条件となります(依頼原稿はこの限りにありません。)。 一 原稿の種類と分量(四〇〇字詰) 1論 文 三〇~五〇枚程度 図表写真を含む 2事例報告 一〇~三〇枚程度 図表写真を含む 3随 想 一〇枚程度 ニ 原稿作成規定 1手書きの場合は四〇〇字もしくは二〇〇字の原稿用紙に記入してください。 2パソコン原稿の場合、字数計算がしやすく、割り付けができるように行間を広めにとったページ割り付けにしてください。 3図版は本文に埋め込まず単独のデータとして保存し、印字した原稿の欄外に割り付け箇所を朱書してください。 4本文・図版のデータはCD・USB・FDなどに保存し、印字した原稿とともに事務局に送付してください。加工が容易でないことから、保存形式としてPDFは不可です。 5図表は最小限度としそのまま印刷できるよう正確に作成してください。 6脚注は行間に(1)(2)と示し、文末に括弧をつけないで註1・2・3と一括して列記してください。 7執筆者校正は初校を一回お願いしますが、できるだけ直しがないよう完全原稿で投稿してください。 8送付先は本会事務局まで(事務局住所は、『会報』・『通信』)の奥付けをご覧ください)。 三 審査 1提出していただいた原稿は編集委員会において審査します。書き直しをお願いすることがあります。 2不採用となった原稿はお返しします。 四 著作権関係 1引用する場合など、著作権侵害にならないように配慮してください。掲載の許諾は投稿者が行ってください。 2同一内容の論考を重ねて他誌に投稿する(二重投稿)ことはご遠慮ください。 3転載などの場合は必ず本会の承諾を得てください。また本誌に掲載したものである旨を明記してください。 五 その他 1原稿料はお支払できません。掲載号を五部進呈いたします。 2抜刷(表紙付き)は実費にて作成します。 3不明な点がありましたら事務局まで問い合わせてください。 (令和三年三月改定『会報』から適用します) |

|